-

2017年中國大健康行業發展趨勢及市場前景預測

2016/11/27 10:36:38 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

核心提示:2012年我國發布的《“健康中國2020”戰略研究報告》提出,要履行政府職責,加大健康投入,到2020年,衛生總費用占GDP的比重達到6.5%-7%;2013年《國務院關于促進健康服務業發展的若干意見》指出,到2022012年我國發布的《“健康中國2020”戰略研究報告》提出,要履行政府職責,加大健康投入,到2020年,衛生總費用占GDP的比重達到6.5%-7%;2013年《國務院關于促進健康服務業發展的若干意見》指出,到2020年,健康服務業總規模達到8萬億元以上,成為推動經濟社會持續發展的重要力量。

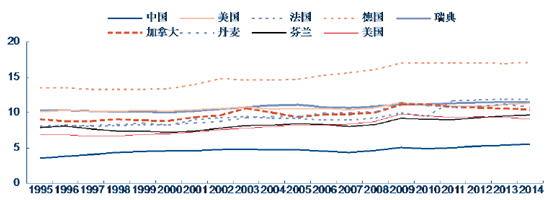

目前,大健康產業已經成為全球的第一大產業。以健康產業總占比最大的醫療衛生產業為例,美國2014年醫療衛生支出占GDP的比例達17.1%,法國、德國、瑞典等國家這一數字也超過了10%,但在我國,醫療衛生支出占GDP比重近年來雖略有上漲,但2014年該比例僅有5.6%。隨著人口老齡化、人民健康意識的提高、精準醫療等技術的不斷成熟,我國的大健康產業迎來了黃金發展時期。

發達國家醫療衛生支出占GDP 比重遠高于中國

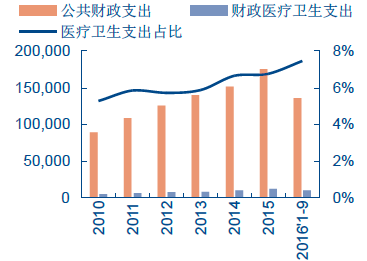

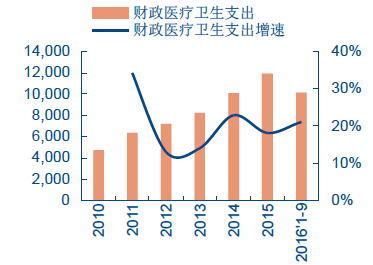

根據財政部數據,2016年1-9月我國財政醫療衛生支出(含計劃生育)約1.02億元,同比增長21.14%,同期公共財政支出約13.60億元,同比增長12.67%,醫療衛生支出增速高出整體公共財政支出5.79PCTs。2010年至2016年9月,我國醫療衛生支出的公共財政占比已由5.30%提升至7.48%,提升了2.18PCTs,醫療健康產業的財政支持力度不斷加大。

2010年至今財政醫療衛生支出(億元)及占比穩步提升

2010年至今財政醫療衛生支出(億元)及增速

政策實施一年以來,偏遠農村地區績效優秀的全科醫生年收入接近17萬元。深圳市羅湖醫院集團更是通過對于醫療資源的整合和利用效率的提升,大幅上調全科醫生薪酬,使其收入可以達到30/35/40萬元以上等幾個檔次,高于全市醫生的平均收入。

職業路徑改革打開成長空間。2015年、2016年國家發布的《關于進一步改革完善基層衛生專業技術人員職稱評審工作的指導意見》與《關于印發推進家庭醫生簽約服務指導意見的通知》中指出,要合理設置基層醫療衛生機構全科醫生高、中級崗位的比例,擴大職稱晉升空間,重點向簽約服務考核優秀的人員傾斜,將簽約服務評價考核結果作為相關人員職稱晉升的重要因素。我們判斷國家和各省市未來將會出臺一系列配套措施,進一步細化和完善全科醫生的職業發展路徑,隨著成長空間的打開,全科醫生的職業吸引力料將不斷增強。

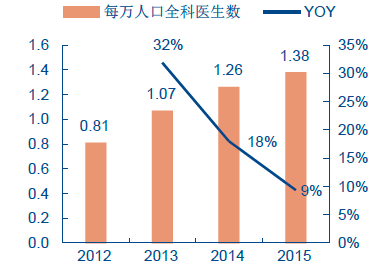

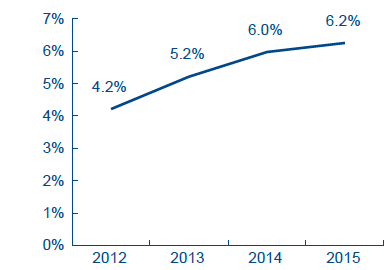

數據顯示2015年我國每萬人全科醫生數目為1.38人,較2012年的0.81人增加約70%,占醫生群體的比例也從2012年的4.2%上升至2015年的6.2%,雖然與政策提出的2020年達到每萬名居民有2-3名合格的全科醫生目標(按照2020年我國人口14億人估算,我國需要約28-42萬名全科醫生)相比,還有9-23萬人的差距。但考慮到“5+3”培養模式提出至今僅有5年,而全科醫生的培養周期較長,因此很多全科醫學專業的醫學院學生尚未走出校門(調查結果顯示目前僅有35%的全科醫生經歷了全科醫師規范化培訓,其他主要由內科等科室轉崗而來)。我們認為隨著“5+3”培養模式效果的逐步體現,全科醫生的人數有望穩步提升。

我國全科醫生人數逐年增長

全科醫生占醫生群體比例逐年提升

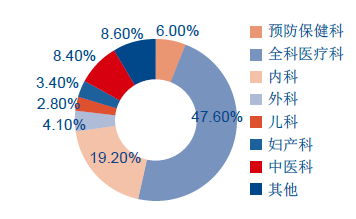

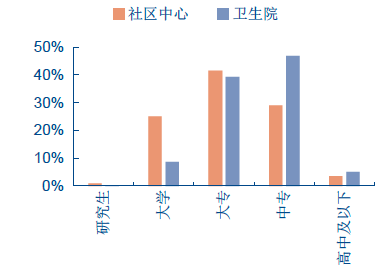

認為隨著全科醫生的崛起,我國的基層醫療服務市場將面臨著巨大的發展機遇。現階段我國基層衛生服務能力較低,學歷水平普遍不高,其中社區衛生服務中心、衛生院中學歷在大學及大學以上的人員占比僅26%、9.6%。全科醫生作為基層醫療服務最核心的供給方,未來幾年其數量和質量的不斷提升有望大幅增強我國基層醫療機構的服務能力,提升居民對于基層醫療的信任程度,促使醫療市場向基層轉移。

我國2014 年社區衛生服務中心門急診科室構成

2015年我國基層衛生服務機構人員的學 歷水平

2015 年我國基層醫療衛生機構診療人次43.4 億次,占總診療人次比例為56.4%。按照《國務院辦公廳關于推進分級診療制度建設的指導意見》的政策目標,2017 年基層醫療衛生機構診療量占總診療量比例要達到65%以上,具有顯著的提升空間。

同時,廣東省等地區提出要逐步降低大型醫院門診比例,鼓勵大型醫院逐步取消門診。我們認為隨著這一方案在全國范圍內的逐步推進和分級診療體系的日趨完善,就診需求將進一步向基層醫療機構轉移,預計2020 年這一比例可達70%,(2015 年我國醫療機構總就診量為77.0 億人次,假設保持2%的增長速度),對應2020 年我國基層醫療衛生機構的就診量達59.5 億人次,并假設人均醫藥費為115 元,則2020 年我國基層醫療市場規模約為6,830億元,較2014 年(3,830 億元)新增約3,000 億元,發展潛力巨大。

我國醫療機構總就診量(億人次)

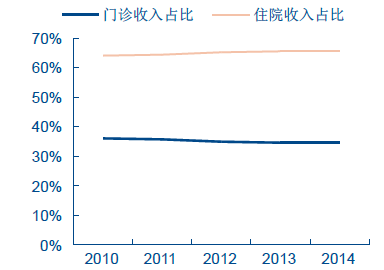

2014年我國公立醫院醫療收入占比

從民營基層醫療機構的發展模式來講,我們認為面向城市社區的全科連鎖診所最具發展潛力:1)由于城市居民享有更多的醫療資源和就醫選擇,其基層首診率顯著低于鄉鎮居民,因此我們認為城市社區將是未來分級診療改革的重點區域。同時,城市居民也更愿意為更優質的醫療服務支付一定的溢價,因此我們認為城市社區孕育著更多的發展機遇;2)診所的連鎖化將有助與統一診療流程和收費標準,建立品牌效應,提升診療水平,解決民眾對于傳統診所信任感較低的問題。并通過規模化、互聯網等方式降低運營成本。此外,基層診所80%以上的民營化率也為連鎖化的提升奠定了巨大的整合空間。

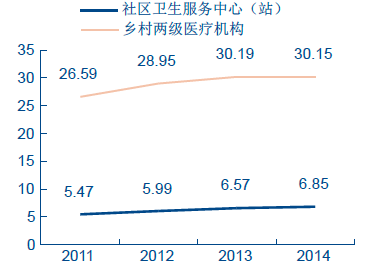

我國城市社區和鄉村兩級醫療機構診療人次

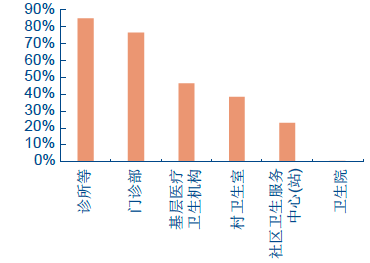

2014年我國基層醫療機構的民營化率

目前,民營診所行業呈現規模小、連鎖化率低、醫療水平參差不齊的局面,尚未出現具有一定市場地位的全國性連鎖診所龍頭,競爭格局良好。上市公司中尚未出現以全科為主營業務、全科醫生為主要執業醫師的連鎖診所企業。但在中醫或專科行業,相關公司借助自身在相關領域的資源與優勢,通過自建、并購等方式布局各自細分領域基層診所,如同仁堂、浙江震元、紅日藥業、通策醫療等。其中坐堂醫憑借天然的全科屬性,有望受益于基層醫療市場的擴容迎來繁榮發展的機遇期。同時,部分連鎖藥店公司,如益豐藥房等,正積極拓展社區門診業務,未來有望成為全科醫生的重要執業場所、承接更多的社區診療任務,在基層醫療市場占據一定市場份額。

隨著全科醫生的崛起,基層醫療機構的服務能力料將大幅提升,患者的就醫流向也向基層轉移。但基層醫療機構規模較小,醫療設備缺乏是其首要難題,加上專業診斷技術和人才的缺乏,因此檢驗外包動力較強(2015年迪安診斷65%的客戶來自二級以下醫療機構)。獨立醫學檢驗機構有望憑借專業和成本優勢,承接不斷擴容的基層醫院檢驗市場,為全科醫生提供重要的診斷技術支持。同時,迅速發展的民營醫療機構具有天然的逐利和成本控制訴求,也受限于醫院規模,在檢驗設施、技術和人才等方面無法同大型公立醫院相比,將檢測業務外包成為其最佳的選擇。

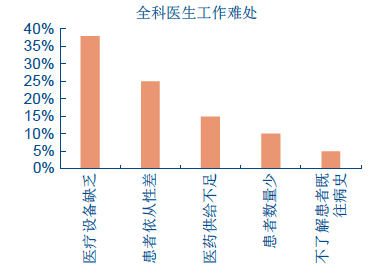

全科醫生臨床工作難處調查

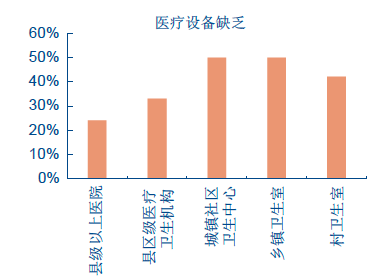

不同類型機構的醫療設備缺乏情況調查

與發達國家相比,我國的醫學實驗室起步較晚,但發展較快。2008-2014年CAGR高達44%,參與者數目近兩年也呈現爆發式的增長趨勢。據統計,2014年我國醫療機構檢查收入約為2100億元左右(假設醫學檢驗市場規模保持10%左右的增長速度),而2015年我國第三方醫學檢驗市場規模預計僅80億元,行業滲透率預計不足4%,相對于發達國家30%以上的滲透率(2013年美國ICL市場占整體醫學檢驗市場的比例為35%,歐洲和日本的這一比例甚至達到50%和67%),我國ICL市場的滲透率較低,未來的發展潛力巨大。

隨著未來幾年分級診療、醫保控費等政策不斷推進,我們判斷2020年ICL行業滲透率將達到8%左右,據此測算出我國ICL行業2020年規模超過280億元,相對于2015年增量市場規模超過200億元,2015-2020年CAGR接近30%。

我國的ICL行業集中度相對較高,金域、迪安、艾迪康、達安基因的等ICL企業市場占有率達70%以上。目前,我國ICL機構在省會城市和重要的二線城市都基本已有布局,向地級、縣級市下沉料將是未來的發展趨勢。長期看,ICL企業依托其專業的檢測技術和人才,以診斷服務為核心支點,通過拓展健康管理業務(2B延伸到2C)或與CRO企業聯手打造中心實驗室等打造“診斷+”生態圈,將享有更高的發展天花板,或將成為ICL企業的重要發展方向。

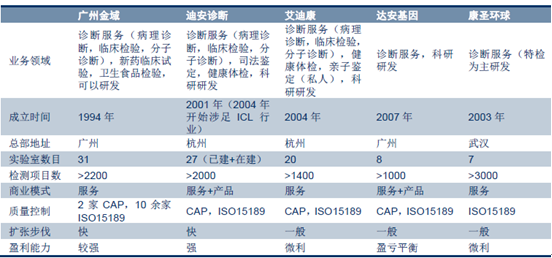

我國主要獨立醫學檢驗機構

從產業鏈角度來看,中醫診療行業位于中藥產業鏈最下游。在人口老齡化、慢性病等發病率提高、居民健康意識增強的背景下,中醫診療行業近幾年快速發展。從供給端角度看,我國中醫醫療資源穩步增長,2014年底,我國中醫類醫療機構數目達43,635個,其中中醫類診所38,386個,占所有中醫類醫療機構的比例達到88%;中醫類醫院3,732個,占所有中醫類醫療機構的比例達到8.6%。2014年中醫類醫療機構床位數達87.72萬張,2010-2014復合增長率(CAGR)達12.4%,占全國醫療機構總病床數從11.5%增長到13.3%。

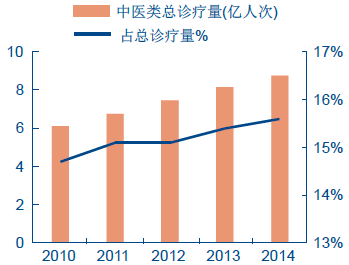

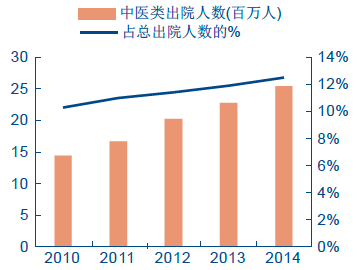

從需求端角度看,2014年我國中醫類醫療機構的就診量達8.74億人次,2010-2014年CAGR達9.3%,占總就診量的比例從2010年的14.7%提高到15.6%;2014年中醫類醫療機構出院人數達2,537萬人,2010-2014年CAGR達15.1%,占總出院人數的比例從10.3%提高到了12.5%。中醫診療量占總就診量和總出院人數的比例上升,體現了中醫診療的需求旺盛、在醫療服務領域的地位不斷提升。

我國中醫類醫療機構診療量及其占比

我國中醫類醫療機構出院人數及其占比

認為中醫“未病先防”、“已病防變”和“瘥后防復”的“治未病”理念,在常見病、慢性病的預防、調養和康復方面具有顯著的優勢,順應了醫學從疾病醫學向健康醫學轉變,在人口老齡化背景下擁有廣泛的群眾基礎,未來將迎來歷史性發展機遇。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權行為,請第一時間聯系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。